Am 31. August 2021 wäre Wolfgang Hilbig achtzig Jahre alt geworden. Die Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft veranstaltet aus diesem Anlass zahlreiche Projekte, die allen Interessierten Person und Werk des Dichters näherbringen wollen. Dazu gehört dieses Lesarten-Projekt. Kenner von Hilbigs Werk: SchriftstellerInnen, LiteraturwissenschaftlerInnen und KritikerInnen werden in den nächsten Monaten das Projekt fortsetzen und Texte, die ihnen wichtig sind, vorstellen und interpretieren.

Im April hat der Literaturkritiker Michael Hametner mit Hilbigs Erzählung „Die Flaschen im Keller“ begonnen. Heute folgt der 1987 in Rumänien geborene Lyriker, Übersetzer und Herausgeber Alexandru Bulucz. Er blickt auf Interviews, Gespräche und andere Aussagen von Hilbig zu seinem Werk. Hier zeigt sich für die Eigenart des Dichters viel Besonderes.

Selbstauskünfte als Pflichtprogramm eines Schriftstellers – aber nicht mit Wolfgang Hilbig

1968 schien der noch nicht dreißigjährige Wolfgang Hilbig derart verzweifelt zu sein, bis dahin nur für sich selbst geschrieben zu haben, dass er auf der Schwelle zum Literaturbetrieb bereit war, Eintritt zu zahlen. Er schickte der ostdeutschen Literaturzeitschrift ndl eine Annonce: „Welcher deutschsprachige Verlag veröffentlicht meine Gedichte? Nur ernstgemeinte Zuschriften an: W. Hilbig, 7404 Meuselwitz, Breitscheidstraße 19b“ und bat um die Rechnung im Falle eines Abdrucks, zu dem es in der Ausgabe 7/1968 tatsächlich kam. Bis zu seinem ersten Literaturpreis gingen weitere 15 Jahre ins Land. Das allmählich größer werdende Interesse an seiner Person, das Einladungen zu Interviews1 und sonstigen öffentlichen Auftritten mit sich brachte, erreichte 2002 seinen Höhepunkt, als Hilbig mit dem Büchner-Preis ausgezeichnet wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt habe er, so Hilbig in einem Interview, ein einziges Mal eine solche Einladung ausgeschlagen, und zwar, „an einem Fernsehporträt mitzuarbeiten. Ich stürze nicht mehr zwei Stunden vor einer Kamera durch die Stadt, und dann werden sieben Minuten gesendet. Das ist die Hölle, im Grunde genommen.“ (Iris Hanika, Bert Rebhandl, 2002)2

Ich frage mich, warum Hilbig nicht viel öfters so vorgegangen ist. Ich nehme an, dass seine Wortkargheit und seine Weigerung, sich von Interviewpartnern und -partnerinnen Wesentliches entlocken zu lassen, mehrere Gründe hatte. Seine Zurückhaltung war, so meine These, nicht nur ein familiäres Erbe – der Großvater spielte dabei eine Rolle –, sondern auch ein Erbe der DDR-Zensur. Sie zeugte zudem von einer Sympathie für den Begriff einer den „Tod des Autors“ (Roland Barthes) voraussetzenden reinen Literatur, die für sich zu sprechen habe. Kurz gesagt: Die Absenz in der außerliterarischen Präsenz war Hilbigs Vermittlung zwischen besagtem Erbe und Literaturverständnis, auf der einen Seite, und den Anforderungen des Literaturmarktes, auf der anderen Seite.

Eine sicht- und hörbare Probe von Hilbigs Interview-Verhalten liefert die Fernseh-Sendereihe Zur Person von Günter Gaus, bei der er Anfang 2003 zu Gast war: Seine Körpersprache strahlt Unbehagen und Widerwillen aus, seinen Antworten fehlen Schlagfertigkeit und Reichweite, von Präsenz und Fernsehtauglichkeit kann keine Rede sein, er ist den gut vorbereiteten Fragen des routinierten Gegenübers, mit denen er unvermittelt konfrontiert wird, geradezu schutzlos ausgesetzt und lässt es über sich ergehen, dass sich das Interview zu einem Kreuzverhör entwickelt.

Hilbig hat den öffentlichen Auftritt auf sich genommen, obwohl er ihn als „etwas Lähmendes“ und als „Stress“ empfand, wie er an verschiedenen Stellen verlautbarte: „Dazu zählen auch Interviews und Fernsehgeschichten.“ (Herlinde Koelbl, 1998) „Vor lauter Interviews und Lesungen komme ich nur noch nachts zum Schreiben.“ (dpa, 2002) Zudem war Hilbig sich seiner selbst oft sehr unsicher und misstrauisch: „Wenn ich öffentlich etwas sagen muß und ich rede dann nur Blödsinn, wie ich fast immer den Eindruck habe, und ich höre das dann noch im Radio, dann weiß ich, was ich nicht ausstehen kann.“ (Hannes Hammermann, 1985)

Doch die Selbstverpflichtung zur außerliterarischen Präsenz hatte ihre objektiven Gründe: Eitelkeit bewahre ihn vor dem „Risiko“, durch Abwesenheit „in der Versenkung“ zu verschwinden (Harro Zimmermann, 1994) und die finanzielle Sicherung seiner schriftstellerischen Existenz zu gefährden, denn er müsse sich „um das Publikum kümmern“ (Herlinde Koelbl, 1998). Auf dem Höhepunkt seiner Schriftstellerkarriere erzählte der mit dem Büchner-Preis frisch Gekürte folgende Anekdote: „Ein Freund hat kürzlich zu mir gesagt: ‚Du benimmst dich wie eine Nutte. Du machst alles mit!‘ Ich kann mich einfach schlecht wehren. Gegen Interviews zum Beispiel.“ (Iris Hanika, Bert Rebhandl, 2002) Seine unter dem Titel Abriß der Kritik veröffentlichten Frankfurter Poetik-Vorlesungen (1995) waren eine Beschimpfung der parasitären Seinsweise des Literaturbetriebs. Und in Das Provisorium heißt es über den Schriftsteller C., er sehne sich zu jenem „fernen kindischen Zustand“ zurück, den er als „Angestellter des Literaturbetriebs“ jedoch nicht mehr werde erreichen können: „Die einzige Möglichkeit war, zusammenzubrechen und überhaupt nichts mehr zu schreiben. Den Debilen markieren … und dann vielleicht klammheimlich schreiben, das Sozialamt durfte davon keinen Wind bekommen …“

Hilbig konnte als Public Intellectual kaum symbolisches Kapital aus seiner öffentlichen Präsenz schlagen, denn „der Hang zur Stilisierung gehörte zum wenigsten Teil zur ostdeutschen Mentalität“ (Werner Jung, 1994). Und wenn er es sich erlaubte, politisch oder anderweitig anzuecken, ließen die Rügen nicht lange auf sich warten. Die prominentesten Kritiker waren die Westdeutschen Richard Herzinger und Frank Schirrmacher, 1995 in der Zeit respektive 1997 in der FAZ. Das eine Mal wegen der Ablehnung der „Autogesellschaft“, die begonnen habe, „uns zu verschlucken“ (Abriß der Kritik), das andere Mal wegen des Vergleiches der Wiedervereinigung mit einer kolonialistischen „Unzucht mit Abhängigen“ (Kamenzer Rede, 1997). Beide warfen ihm politische Naivität vor und suggerierten, er solle sich lieber auf das Verfassen von Literatur beschränken.

Von seinen wenigen medienwirksamen Offensiven abgesehen, ist Hilbigs öffentlicher Auftritt im Westen und nach der Wende, insbesondere in Interviews, jedoch von einer subtilen Performance getragen, die ihren Ursprung nicht zuletzt in seiner DDR-Herkunft zu haben scheint: „Die Selbstzensur in der DDR bestand […] in einer meist unausgesprochenen Übereinkunft zwischen dem Autor und seinem Verlag, einen zum Druck vorgesehenen Text nicht durch Aussagen zu belasten, die seine Publikation unmöglich machen konnten.“ (Abriß der Kritik) Sie habe dem „Schutzbedürfnis“ gegolten und „etwas mit dem Selbsterhaltungstrieb zu tun“ gehabt: „Neben dem Impuls, sich zu verstecken, kennt der Selbsterhaltungstrieb auch noch sein Gegenteil: die hypertrophierte Zurschaustellung einer monströs aufgeblähten Subjektivität.“ (Abriß der Kritik)

Im Westen und nach der Wende erweitert Hilbig die Begründung der Selbstzensur, und zwar durch eine Art poet(olog)ische, wider die Psychoanalyse sich richtende Gegenaufklärung: „Man fragt sich, was eigentlich von der Person, vom Ich, von seiner Subjektivität übrigbleibt, wenn das dauernd nur aufgeklärt und erklärt wird: Wo gibt es noch etwas, was unzugänglich ist?“ (Jürgen Krätzer, 2001) Oder zumindest durch den Versuch einer Reaktivierung der Romantik und einer Entkoppelung von Aufklärung und Fortschrittsdenken: „Wenn man an die sozialistischen und auch kommunistischen Utopien vom Beginn des Jahrhunderts denkt, ist ja die Fortschrittsideologie das Übel und nicht die Aufklärung. Aufklärung und Fortschrittsdenken müssen wieder entkoppelt werden. […] Es heißt Aufklärung von der Ideologie zu trennen.“ (Klaus Michael, 1995)

Es ist dieser Kontext, in dem sich Hilbigs mehrere Interviews umspannende Weigerung, öffentlich Wesentliches zu sagen, erschließt – und mit ihr seine alles andere als „monströs aufgeblähte Subjektivität“. Diese außerliterarisch zum Tragen kommende poetische Subversion war seine Verteidigung gegen literaturbetriebliche Vereinnahmungsversuche, ihn durch bedrängende, immergleiche Fragen nach der Biografie und durch Markierungen und Etikettierungen dingfest zu machen. Sie liest sich wie eine Hommage auf den analphabetischen Großvater, den Hilbig einmal mit den Worten zitierte: „Sei vorsichtig; wenn du deine Gedanken aufschreibst, werden sie nachprüfbar.“ (Herlinde Koelbl, 1998)

Hilbigs Verwischung oder gar Löschung biografischer und literaturgenetischer Spuren beginnt früh: „Ich habe ’65 eine ganze Menge von Texten verbrannt. Das waren Texte, die mir einfach peinlich waren.“ (Ralph Werner, 1985) Es geht ihm nicht um deren Inhalt, sondern darum, festzuhalten, dass es sie einmal gab – so wie die Koffer mit den Geschichten, die während der Schulzeit entstanden und von denen der unzuverlässige Erzähler „Wolfgang Hilbig“ in zwei Interviews berichtet: „Die Mitschüler fanden meine Geschichte spannend, und ich schrieb von nun an mehr solcher Heftchen. Unmengen davon, ganze Koffer voll. Selbst ein paar Lehrer haben welche gelesen und hielten sie für interessant – auch wenn diese Hefte natürlich nicht erwünscht waren.“ (Wenke Heß, 2000) Und: „Als Kind habe ich zuerst Heftserien geschrieben, die wurden in der Schule vertrieben, mit dem Vermerk ‚Fortsetzung folgt‘ am Schluss. […] Es waren Heftchenromane, Wildwest. Das war teilweise brutal abgeschrieben, aber meistens selbst ausgedacht. […] Die Hefte wurden nicht vervielfältigt, sondern gingen so rum. Sogar manche Lehrer haben die gelesen, obwohl es eigentlich verboten war, weil solches als Schundliteratur galt. Das war schon eine gewisse Öffentlichkeit. Die Hefte sind alle verschwunden. Vor zwei Jahren bin ich umgezogen, da hatte ich die Hoffnung, sie in einem Koffer wiederzufinden. Aber der Koffer ist nie aufgetaucht.“ (Iris Hanika, Bert Rebhandl, 2002)

Anfänglich waren es „ganze Koffer voll“ von Heften, dann sollen sie „in einem Koffer“ gelegen haben, dann ist auch der „nie aufgetaucht“. Die Hefte „wurden nicht vervielfältigt“, sondern „gingen so rum“, und Hilbig vervielfältigt sie auch in Interviews nicht, sondern verweist nur auf deren einstige Existenz. Die sinkende Anzahl der Koffer bis zum kompletten Schwund verhält sich, so die Suggestion, proportional zur Menge der vielen Umzüge über Stadt- und Staatsgrenzen hinweg. Es ist, als habe sich Hilbigs analphabetischer Großvater mit dem Koffer, den Koffern davon gemacht. Ihm soll das Schreiben „etwas Geheimnisvolles“ gewesen sein: „Deswegen hätte er allen seinen Nächsten das Lesen am liebsten verboten. Er war der Meinung, daß alles Gedruckte Lüge ist.“ (Herlinde Koelbl, 1998)

Durch zwei Hilbig-Interviews wandert sozusagen ein weißer Korrektur- und Löschstreifen: das Tipp-Ex: „Ich schreibe mit der Hand und auf einer alten mechanischen Schreibmaschine. Computer sind […] für mich nicht gemacht. Ich komme nicht zurecht ohne mein Tipp-Ex. Ich mache manchmal neun, zehn Entwürfe und nehme dann doch den ersten. Beim Computer wären die Entwürfe vielleicht weg oder ich müsste sie alle ausdrucken, und das mach’ ich dann doch nicht. Das Tipp-Ex und das Kleben geben mir auch Zeit zum Überlegen.“ (Lothar Müller, 2002) Und: „Ich benutze eine mechanische Schreibmaschine und sehe mit einer gewissen Angst, daß diese langsam auseinanderfällt, denn es gibt keine mehr. Dann werde ich wohl eine elektrische Schreibmaschine nehmen. Ich mag nicht, wenn es mir zu schnell geht beim Schreiben, und fürchte, beim Computer könnte es zu schnell gehen. Es könnte einfach passieren, daß man beim Schreiben von Texten mehrere Fassungen gemacht hat und dann doch die erste nehmen will. Die könnte man dann aber bereits gelöscht haben, weil man sie für schlecht gehalten hat. (Jürgen Krätzer, 2001)

Hilbig wurde ohne sein Tipp-Ex nicht fertig – wie ein Schnüffler, der nicht von seinen Lösungsmitteln und Schnüffelstoffen wegkommt. Das Tipp-Ex löscht, im Grunde genommen, aber gar nicht, sondern überweißt, überklebt, überdeckt, reserviert. Es schafft neue Schreiboberflächen und ermöglicht Überlappungen von Schrift. Es ist ein Bremsmittel, das in eine „Zeit zum Überlegen“, in die qualitative Beurteilung mehrerer Textfassungen und schließlich zur Entscheidung überleitet, einer bestimmten, manchmal der „ersten“, den Vorzug zu geben. Die Arbeit am Computer animiert dagegen zum unwiderruflichen Löschen von Text. Doch auch das gewissenhafteste Literaturarchiv wird sich nicht jene forensische Arbeit leisten können, derer es bedürfte, um die mehrmals überlappte Schrift in Hilbigs Nachlass aufzudecken. Auch sie ist unwiederbringlich übertüncht.

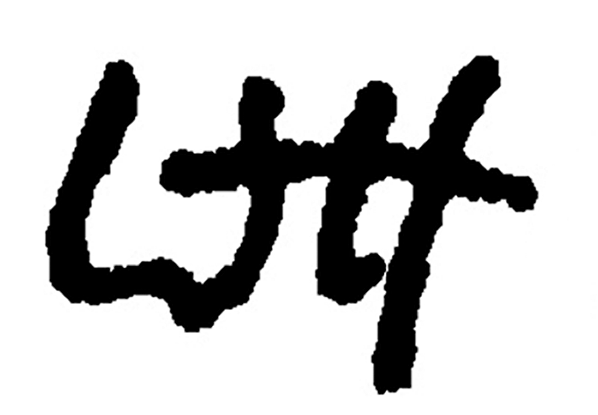

Dem Interview mit Herlinde Koelbl sind mehrere Fotos von Hilbigs Arbeits- und Schreibzimmer beigegeben. Auf einem ist er am Schreibtisch zu sehen, wobei es sich auch um eine andere Person handeln könnte, weil nur deren Hände gezeigt werden, wie sie einen aufgeschlagenen Notizblock halten. In der rechten Hand ein Füller, dessen Schreibspitze zur Decke zeigt. Links daneben die mechanische Schreibmaschine. Links an der Wand ein Regal. Rechts an der Schreibmaschine vier Tipp-Ex-Fläschchen ordentlich aneinandergereiht. Die Handgelenke stützen auf der Schreibtischkante. Hilbigs ordentliches, aber kleines Schriftbild ist gut zu sehen: „Ich habe das Gefühl, sie [die Handschrift] wird immer kleiner und unsicherer. Es liegt vermutlich daran, daß ich früher, als ich noch als Heizer in der Metallindustrie tätig war, in den Pausen während meiner Arbeitszeit geschrieben habe. Da mußte man möglichst kleine Zettel haben und möglichst viel auf wenig Raum unterbringen. Vielleicht ist mein Schriftbild daher geprägt – dicht zusammendrängend und möglichst alle Räume auf dem Papier ausnützend.“ (Herlinde Koelbl, 1998)

Auf einem anderen Bild sind drei genau solche kleinen Klebezettel mit für so wenig Raum ungewöhnlich langen Notizen oder Zitaten samt Quellenangaben zu sehen. Auch hier lässt sich „etwas Geheimnisvolles“ ausmachen, das im Begriff ist, sich völlig aufzulösen. So dass nicht nur die Handschrift unsicher erscheint, sondern auch ihre Entzifferbarkeit, so, als handele es sich um geheime Botschaften, ähnlich Kassibern oder den Mikrogrammen Robert Walsers.

Ich komme noch einmal auf das von Günter Gaus geführte Fernseh-Interview zurück. Welche Gründe Hilbigs Interviewverhalten auch haben mag: Es lenkt von seiner oft gerühmten Vertrautheit mit der Sprache ab, rückt einen mit der Sprache vermeintlich Unvertrauten in den Vordergrund und markiert jene Spaltung, die in Hilbigs literarischem und außerliterarischem Gesamtwerk omnipräsent ist: die nie zur Einheit „Arbeiterschriftsteller“ gewordene Spaltung zwischen dem Schriftsteller und dem Arbeiter in dessen „Abgetrenntheit von literarischer Bildung. Ich war Arbeiter und habe nicht studiert, und da hat man den Eindruck, daß einem etwas fehlt.“ (Werner Irro, 1987) Und so liest sich, was Hilbig noch vor dem Fall der Berliner Mauer einmal sagte, wie eine Ankündigung des Interviews mit Gaus von 2003: „Aufgrund dieser Doppelexistenz hat mein Schreiben etwas Geheimes bekommen. Etwas Unöffentliches. Ich habe es ziemlich lange geheimgehalten, daß ich schreibe, und das beeinflußt natürlich das Schreiben sehr stark. […] Das Schreiben bekommt eine vom Alltag abgetrennte Existenz, eine geheime, nächtliche Existenz.“ (Werner Irro, 1987)

Die verbrannten Texte, die verschwundenen Koffer voller Geschichten, das manische Überweißen von Schrift mit dem Tipp-Ex, die mikrogrammartige Fast-Unentzifferbarkeit der Handschrift – all das addiert sich zu einer Erzählung von etwas öffentlich Unöffentlichem, anwesend Abwesendem, täglich Nächtlichem, welches nur schwer oder gar nicht „nachprüfbar“ ist, ganz im Sinne des analphabetischen Großvaters. Mir scheint, und ich komme zum Schluss, Hilbigs Verwischung oder gar Löschung biografischer und literaturgenetischer Spuren ist nichts anderes als eine Verlängerung des Mallarméschen Programms aus dem Lyrikdebüt Abwesenheit – und somit selber poetisch: Denn „Abwesenheit“ bedeutete für Hilbig den „Ort der Poesie“ (Harro Zimmermann, 1994).

Alexandru Bulucz, geb. 1987 in Alba Iulia (Rumänien), lebt in Berlin.

- Er arbeitet als Herausgeber und freier Autor, zuletzt erschien sein Gedichtband "Was Petersilie über die Seele weiß" bei Schöffling in Frankfurt am Main.

- Zwischen 2016-2019 schrieb er an einer Doktorarbeit über Wolfgang Hilbig, die seitdem ruht.

- 2019 erschien sein Aufsatz „Bordieus Hilbig“ in Sprache im Technischen Zeitalter, Heft 2.