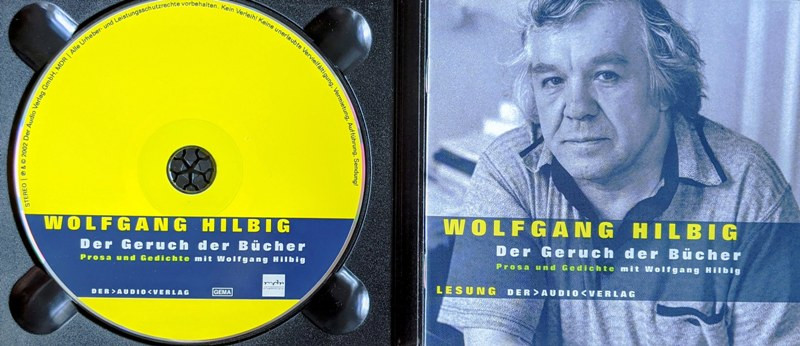

Nach der Verleihung des Georg-Büchner-Preises 2002 an Wolfgang Hilbig produzierte Matthias Thalheim, Chef "Künstlerisches Wort" bei MDR Kultur, die CD "Der Geruch der Bücher" mit dem Schriftsteller . Im Jubiläumsjahr 2021 schreibt Thalheim über den Tag der Aufnahmen und über Meuselwitzer Erfahrungen.

Phönix im Radio

von Matthias Thalheim

Als Wolfgang Hilbig 13 Uhr mit einer Aktentasche unterm Arm tatsächlich in der Metzer Straße 2 aus der Haustür tritt, atme ich auf. Er sieht mich neben dem Auto stehen. Der kleine Citroen ist das Erkennungszeichen. Hilbig kennt mich nicht. Noch nicht mal vom Telefon. Hilbig kann man nicht anrufen. Man solle ihm ein Fax an 030-4413612 schicken, rät der S. Fischer-Verlag. Er faxe dann zurück.

Das kenne ich von Manfred Krug oder Otto Sander. Wenn man die für ein Hörspiel besetzen will, muss man ebenfalls faxen. Krug ruft dann zurück, und man kann die näheren Details bereden. Hilbig habe ich nie an den Hörer gekriegt. Der ruft nicht zurück. Er faxt. Dass ihn das Telefon nervt, verstehe ich. Seit Wochen, seit dem 3. Mai 2002, weiß alle Welt, dass er im Oktober in Darmstadt den Georg-Büchner-Preis bekommt. Und das Geld in der neuen, seit Januar geltenden Währung. 40.000 Euro.

Es ist Montag, der 22. Juli 2002. In meinem letzten Fax stand, dass ich Wolfgang Hilbig abholen und nach Oberschöneweide ins ehemalige DDR-Funkhaus Nalepastraße chauffieren werde, wo für MDR KULTUR das Studio H2 gemietet ist, um mit ihm eine Auswahl von Gedichten und Prosa fürs Radio aufzunehmen, die „Der Audio Verlag“ dann als erstes Wolfgang-Hilbig-Hörbuch* auf der Buchmesse in Frankfurt zu präsentieren beabsichtigt.

Kurzer Händedruck zur Begrüßung, er will noch eine rauchen vor dem Start. Ich möchte lieber schon losfahren, man wisse nie, wie man durch den Verkehr kommt. Er könne gern auch im Auto rauchen. Wir fahren in der Julihitze ohnehin mit offenen Fenstern. Hilbig scheint guter Dinge zu sein. Der Fahrtwind weht mir mit dem Zigarettenqualm eine unerwartet hochprozentige Alkoholfahne herüber. Das macht mich unruhig. Was soll das werden?

Ich hatte ihn des öfteren in verschiedenen Lokalen um den Kollwitzplatz herum gesehen, auch im „Lampion“, der Nachtschwärmerkneipe des Puppenspielers Klaus Breuing. Dort allerdings mehr nachmittags, so 16 Uhr. Allein am Tisch in der Türecke mit ein, zwei Glas Rotwein, und wenn er angesprochen wurde, auch bereit, in knappen Repliken auf interessiertes Nachfragen zu antworten. Dass es andernorts nicht beim Rotwein bleibt, ahnt man. Weiß man. Deshalb hatten wir ja für die Studioaufnahme extra einen 14 Uhr-Termin gewählt.

Wenn ich Wolfgang Hilbig im „Lampion“ sitzen sah, wäre mir im Traum nicht eingefallen, den schweigsamen Dichter anzusprechen – jetzt auf dieser Fahrt ins Studio ist alles anders: Ich will, ich muss die Halbstundenfrist der Fahrtstrecke nutzen, mich ihm als ein kundiger Mann zu zeigen. Weniger, was die Radiodinge oder Literatur betrifft, als vor allem die Herkunft.

Auch wenn ich es bei mir selber schlecht ertrage, höre ich mich stärker sächseln. Mein Mutterdialekt ist der beste Beleg, dass ich kein Hauptstädter bin. Kein in Großguschendorf geborener. Und auch nicht im Westen. Diese Verortung mag albern anmuten – und welche Bedeutung sollte sie wohl für das Aufnehmen der Autorenlesung haben – ich rede dennoch, als ginge es um die Wurst, als hinge meine Ehre davon ab. Meine Botschaft für den in Zigarettenqualm und Spirituosen-Geruch gehüllten Hilbig soll nicht nur banales landsmännisches Kungeln auf dem Grunde der Leipziger Tieflandsbucht sein – zwischen der unbesungenen Mulde, an der ich aufgewachsen war und der Schnauder, die ein paar Steinwürfe von Hilbigs Elternhaus unter dem staubigen Meuselwitzer Himmel entlang plätschert. Mir brennt unter den Nägeln, ihn wissen zu lassen, dass ich die Rudolf-Breitscheid-Straße an seinem Elternhaus Nr. 19b schon entlanggegangen bin bis zum nahen Ruinenfeld der zerbombten Munitionsfabrik, dass ich selbst Mumsdorf, die Brikettfabrik der dortigen Braunkohlengrube „Phönix“ und sogar den Eisenbahnhaltepunkt Wuitz kenne, unweit des Kesselhauses, dessen Heizer er war.

Zweimal, 1975 und 1976, jeweils im Juni sind wir als Schüler der 11. bzw. 12. Klassen unserer Erweiterten Oberschule in Grimma für drei Wochen nach dem 50 Kilometer entfernten Braunkohle-Arbeitslager entsandt worden, dessen Mannschaftszelte auf dem Mumsdorfer Sportplatz zwischen Kraftwerk und Brikettfabrik aufgebaut sind. Dort kampieren wir zusammen mit den gleichaltrigen Gymnasiasten aus Meuselwitz, unter denen sich übrigens auch Volker Hanisch, der spätere Mitgründer der Hilbig-Gesellschaft befindet. Für jene muss das Mumsdorfer Zeltlager seltsam anmuten, denn sie hätten theoretisch auch weiter zu Hause bei ihren Eltern in der nur vier Kilometer nahen Stadt wohnen können. Aber die Einsätze an den verschiedenen Arbeitsorten sind in den Drei-Schicht-Betrieb eingegliedert, LKWs holen uns teilweise fünf Uhr in der Frühe ab – so ergibt das Lager selbst für die Meuselwitzer seinen Sinn. Überdies finden sie es, wie wir Grimmaer auch, recht reizvoll, in diesem Lager mit den Mädchen und Jungs der jeweils anderen Schule anbändeln zu können.

Manche sind in der Brikettfabrik zum Freischaufeln der kohlendreckverschütteten Förderbänder eingesetzt, andere unten auf der juniheißen Sohle des Braunkohlen-Tagebaus Haselbach zum Schotter-Stopfen an den Schwellen der ständig weiterzurückenden Gleise für Kohlezüge und Bagger. Oder wir graben am Industriekraftwerk Mumsdorf fehlverlegte teure Hochspannungs-Erdkabel wieder aus. Knochenarbeit, die uns Abiturienten, soviel begreifen wir durchaus, nicht schaden kann. Lehrreiche Kollision mit dem Leben. Mit der sozialistischen Wirklichkeit – im Tagebau oft unweit von Strafarbeitern aus Haftanstalten. Wenn die mit ihren grellgelben Streifen am Arbeitsdrillich an uns vorbeimarschieren müssen, weist der Brigadier den Mädchen an, sich Hemden und Hosen über ihre Bikinis zu ziehen. Und überall Kohlestaub. In der Brikettfabrik so arg, dass man wochenlang schwarze Lidränder behält, die in der 12. noch auf den Fotos des Abiturballs seltsame Porträts ergeben.

Ich habe mich in Marion, ein Mädchen aus der Meuselwitzer EOS, verliebt. Ihr Vater ist Rangierer bei der Anschlussbahn der Brikettfabrik. Nicht nur zwei mal drei Wochen, sondern schon seit 20 Jahren. Ihre Mutter ist Kindergärtnerin. Die Familie bewohnt ein schmales Siedlungshaus in der Luxemburgstraße, quasi bei Hilbigs um die Ecke. Die Privat-Fleischerei Pfauter, von der alle Anwohner gut versorgt werden, existiert noch heute. Die vorbehaltlose, warmherzige Art, mit der mich Marions Eltern in ihrem Haus aufnehmen und mich als aus der Ferne hereingeschneiten Liebhaber ihrer einzigen Tochter akzeptieren, ist mir unvergesslich.

Unvergesslich auch das ständige Flackern am Nachthimmel, das die E-Loks der Kohlezüge mit Spannungsüberschlägen zwischen Stromabnehmern und Oberleitung gen Himmel blitzen. Dazu das ferne Kreischen von Baggern, Absetzern und Förderbrücken samt dem ewigen Klirren der Stahlringe um die Radwellen, das vor den rund um die Uhr rollenden Güterwagen warnt und deren scheppernde Bimbim-Glocken im Rückwärts-Verkehr.

Da wo ich herkomme, setzen den Flüssen und Wäldern Papierfabriken und Farbenwerke schlimm zu. Hier, zwischen endlosen ausgekohlten Tagebaulöchern, Abraumhalden, Schwelereien, Mülldeponien, Kraftwerken und uralten Brikettbuden ist das Ausbluten und Verheizen unseres Planeten viele Male stärker und schmerzhafter zu spüren. Seltsam zerissen – Liebe und bislang ungekannte Zugehörigkeit da zu empfangen, wo der industrielle Frevel an der Schöpfung nie wieder gutzumachen sein würde: Hilbigs Heimat. Die er nie 'Heimat' nennen wollte, weil sie ihm immer Angst gemacht hatte.

Wie Hilbig hatte Marion die Erich-Mäder-Schule in der nahen Pestalozzistraße besucht, nur 16 Jahre nach ihm. Er hat nach der achten Klasse die Dreher-Lehre begonnen, sie die Erweiterte Oberschule. Diese örtliche Duplizität der Ereignisse und Erfahrungen habe ich dem neben mir auf dem Beifahrerplatz rauchenden „Herrn Hilbig“ – denn ich sieze den Dichter – in solcher Ausführlichkeit natürlich nicht ausbreiten können, denn Schauspieler wie auch Autoren sollte man vor einer Aufnahme aus Gründen der Konzentration nicht endlos beplaudern. Ich beschränke mich auf die Fleischerei, die ihm meine Ortskenntnis attestieren soll und bei ihm tatsächlich kurzes Stutzen auslöst. Als wir in der Nalepastraße am Pförtnerhaus anlangen, der private Wachschutz den Schlagbaum öffnet, wir am Spreeufer entlang zum Block B fahren und vor den beiden Hörspielstudios parken, ist ohnehin Schluss mit den Meuselwitzer Reminiszenzen.

Das Gelände und die respektable Architektur der Gebäude des ehemaligen DDR-Rundfunks finden in Hilbigs Augen eher wenig Beachtung, obschon er diesen Ort zum ersten Mal betritt. Als Literat des Ostens hätte ihm dieses Funkhaus durchaus geläufig sein können. Wenn er nicht zu jenen Dichtern gerechnet worden wäre, die die Medienwächter für das Ansehen des Arbeiter- und Bauernstaates völlig ungeeignet betrachteten.

Das Hörspielstudio H2, das wir betreten, betreiben seit dem Ende des DDR-Rundfunks im Dezember 1991 Peter Kainz und Andreas Meinetsberger – zwei hier früher tätige Toningenieure, die ich lange Jahre schon kenne. Die beiden kleinen von mir aufbewahrten Digital-Kassetten, auf denen das Audio der knapp dreistündigen Aufnahme-Session dieses Montagnachmittags im Juli 2002 in Gänze gespeichert ist, halten auch die Daten des Beginns der Aufzeichnung fest: 13.36 Uhr. Wir sind also geraden Schrittes ins Studio und zur Sache gegangen.

Wolfgang Hilbig wird an einem Tisch im immerhin sechs Meter hohen „Kleinen Saal“ vor einem zugezogenen schweren Samt-Vorhang platziert – einer akustischen Idealsituation, die mikrofonnahe Aufnahmen sehr präsent und dennoch nicht raumlos klingen lässt. Wir verlassen den Raum, die schalldichte Tür hinter uns verriegelnd. Durch die Dreifach-Scheiben des Studiofensters hindurch sieht Hilbig uns im Technikraum sitzen: Peter Kainz an den Reglern und mich dahinter am Regiepult. Bei rotem Lichtsignal beginnt die Aufnahme. Unsere Hinweise hört er nur aus einem seitlichen Kommandolautsprecher. Es braucht seine Zeit, bis er sich wenigstens etwas an diese distanzierte Studio-Verständigung via Geisterstimme gewöhnt. Sie bleibt ihm suspekt.

Der DAV, der Verlag des geplanten Hörbuches, war 1999 als Audio-Tochter des Berliner Aufbau-Verlages gegründet worden. Und obschon der Mitteldeutsche Rundfunk nicht zu den Mitgesellschaftern von ARD-Seite wie etwa SWR und WDR zählt, gehören Hörspiel- und Lesungsproduktionen aus dem MDR-Funkhaus von Anbeginn zu den wichtigen Editionen des Verlages. Und als die Nachricht zu Hilbigs Büchner-Preis durch die Branche geht, wollen die beiden Verleger, René Strien und Tom Erben, unbedingt ein Hörbuch mit ihm fürs Herbstprogramm zur Buchmesse in Frankfurt – auch wenn Hilbig gar kein Aufbau-Autor, sondern beim S. Fischer-Verlag angebunden ist.

MDR KULTUR hatte verschiedene Hörfunk-Sendungen mit Wolfgang Hilbig ausgestrahlt, darunter zwei live gesendete Lesecafés. Das waren vom Literaturredakteur Michael Hametner moderierte öffentliche Autoren-Veranstaltungen mit Gespräch, Musik und einem längeren Lesungsteil: Im April 1994 aus seinem Roman „Ich“ und im März 2000 aus „Das Provisorium“. Als Radiosendungen sehr lebendig, mit viel hörbarem Zuspruch von Hilbig-Freunden aus dem Publikum – aber mit den nur auszugsweise gelesenen Roman-Passagen für eine Hörbuch-CD nicht wirklich geeignet. Und auch das von mir angeregte Gespräch, das der Publizist Ludger Bült mit Wolfgang Hilbig im Januar 2001 bei ihm in der Metzer Straße aufgenommen hat, kommt für Hörbuch-Zwecke nicht in Betracht. Was dann? Lyrik hat es im Radio und beim Hörbuch nicht leicht. Gedichte, die man am besten vor sich liegen sehen und individuell mehrmals lesen können sollte, lösen sich akustisch vorgetragen nur selten wirklich ein. Bleiben zu eindimensional. Deshalb kann für das geplante Hörbuch letztlich nur eine Kombination von Kurzprosa und ausgewählten, über das Ohr rezipierbaren Gedichten den angemessenen Kompromiss ergeben, mit dem man die 79 Minuten Maximaldauer einer damaligen CD ausfüllt.

Über die Prosatexte haben Hilbig und ich uns im Fax-Wechsel schnell verständigt. Der längste „Der Geruch der Bücher“ soll dem Hörbuch gleichzeitig den Titel geben. Mein spezieller Wunsch ist es, das Stück „Novemberabend“ einzubeziehen, obwohl es in keinem der Hilbig-Bände des S. Fischer-Verlags erschienen, sondern lediglich in den „Ahrenshooper Seiten“ von 2001 abgedruckt war. Aber dieser Text über die nächtliche Schwarzschlachtung einer Sau im Hof von Hilbigs Meuselwitzer Elternhaus aus der Perspektive des Halbwüchsigen wahrgenommen, zählt in seiner kruden Unmittelbarkeit für mich zu den Prosastücken mit Schlüsselcharakter.

Mit „Der Geruch der Bücher“ beginnt auch unser Aufnahmetermin im Studio. Der mit 1994 datierte Text hat den Vorzug, zu den „jüngeren“ Arbeiten zu gehören und ihm vermutlich noch nahe zu sein. Der Nachteil – es ist mit über 25 Minuten Dauer die längste aller ausgewählten Arbeiten.

Hilbig hebt an. Sein nasales Organ und sein Idiom bedeuten für die Edellautsprecher dieses Hörspielstudios, die die erlesensten Stimmen deutscher Zunge wiederzugeben die Ehre hatten, einen modulativen Einbruch, wie man ihn sich drastischer kaum vorstellen kann. Die Bass-Membrane und Hochton-Lippen dieser High-End-Boxen hatten den Regieraum mit der Sprechkunst und dem Timbre von Inge Keller bis Ulrich Noethen, von Dieter Mann bis Judy Winter in Wohlklang beschallt. Hilbigs kehlig krächzende Stimme war die akustische Gegenwelt. Ein Abgrund.

Er liest sehr schnell und zu unserem Erstaunen ohne Versprecher. Obwohl sein Text von Artikulationsfallen strotzt: Wörtern wie„Ingredienzien“, „Naphthalin“ oder „Emanation“. Schnell zerstreut er meine Bedenken, er könne mit soviel Alkohol in Atem und Blut solch einer Studio-Lesung nicht gewachsen sein. Dafür kommt andere Angst auf. Dass sein Text in diesem Tempo gar nicht erfassbar sein wird – dass man das alles nicht verwenden kann ...

Hilbigs zerklüftete Stimme wirkt angestrengt. Mit solch belegten Stimmlippen vorzulesen, ist Anstrengung per se. Der Tonmeister Kainz vor mir wird unruhig, wendet sich fragend zu mir um. Er will sagen: „Stopp, das geht so nicht!“. Aber er sagt es nicht. Er weiß wie ich, dass es unklug wäre, Hilbigs Lesefluss jetzt zu unterbrechen und ihn im Vorgang innerer Sammlung aufzustören. Hilbig wird den Ruhepuls selber erreichen müssen. Und es wird besser sein, wenn er statt durch uns von sich aus sein Lesen absetzt. Versprecher und Artikulationsstolperer gibt es auf den ersten zwanzig Zeilen eigentlich bei jedem ... Aber Hilbig verblüfft uns. Liest sechs Minuten durch. Über zwei Seiten! Dann klingt seine Raucherstimme so zerstört, dass er zum ersten Mal selber abbricht: Abhusten und einen Schluck Wasser nehmen.

Ich drücke die Kommandotaste und gebe mit einem Erstaunen ausrückenden „Jaaa ... Das läuft gut.“ eine erste beruhigende Rückmeldung: „Sie können, wenn Sie wollen, gern auch etwas von dem Tempo rausnehmen.“

Besser als mancher Profi begreift er das und setzt es sofort um. Lässt sich etwas mehr Zeit. Die Lesung gewinnt an Gestalt und Suggestion. Dem Sinn seines Vortrags in langsamerer Geschwindigkeit leichter und tiefer folgen könnend, lassen sich auch die Schönheiten seiner eigenwilligen Intonation wahrnehmen. Die sich nicht senken wollenden Melodien seiner offengelassenen Gliedsätze, die dann später mit einer Abwärts-Terz enden und doch keinen Punkt sondern ein Fragezeichen erklingen lassen. Und damit einen latenten Schwebezustand erzeugen.

Im Wissen dass die kurzen Unterbrechungen zum Freihusten seiner Raucherkehle für uns kein Problem darstellen, wenn er mit kurzem Rücksetzen im Text den Anschnitt-Punkt liefert, liest er sich regelmäßig räuspernd immer lockerer. Nach einer halben Stunde sind wir durch mit der ersten Fassung dieses Textes. Erleichterung auf beiden Seiten des Studiofensters. Hilbig: „Ich habe das Gefühl, ich muss erst mal eine rauchen ...?“

Den meisten Schauspielern hätte man dieses die Stimme noch mehr ramponierende Ansinnen verweigert. Es Hilbig auszureden, bringen wir nicht über die Lippen. Dass dies nur draußen, an dem alten, vor der Studiotür stehenden Kugelaschenbecher möglich sein wird, hat er schon beim Betreten ausgemacht. Wir setzen uns zu ihm und rauchen schweigend zu dritt.

Als er wieder vor dem Mikrofon sitzt und die nächste Prosa lesen will, müssen wir ihn bremsen. Ich bitte ihn, zunächst noch einmal die Seite eins von „Der Geruch der Bücher“ zu wiederholen. Damit wir auch die im gemäßigten Tempo auf Band haben. Der Toningenieur fällt mir ins Wort und erhöht das Pensum auf zwei Seiten. Oh, denke ich. „Na gut, ja“, antwortet Hilbig und liest nun zwei Seiten des Anfangs noch einmal. Er klingt wie verwandelt. Kehlkopf und Artikulation deutlich straffer. Kaum noch Husten. Und mit dem hörbaren Vergnügen an der Wintersituation seiner Geschichte mit dem Schneetreiben durch die eitle Hauptstadt, während die Bücher seines Nachtquartiers von der Heizung erwärmt zu atmen und leben beginnen.

Schließlich die Aufnahme von „Der Durst“. Ein gespenstiger Text von 1972. Zwanzig Jahre vor dem „Geruch der Bücher“ entstanden und doch Hilbigs Lippen nicht weniger gegenwärtig. Als Peter Kainz ihn später unverblümt nach dem Wie seines Dichtens und Schreibens, befragt, bekommt er zur Antwort: „Kann ich nicht sagen. Es schießt mir so ein. Ins Hirn“. Wie Milch in die Mutterbrust, kommt einem in den Sinn. Jetzt liest er diese dreißig Jahre alten Zeilen in einer Direktheit vor, als wäre sie ihm gestern Abend ins Hirn eingeschossen.

„Ging der?“, fragt Hilbig am Ende. „Ja“, gebe ich vom Grusel seiner infernalischen Bilderwelten aufgestört an ihn zurück.

„Ich versuche erst mal ein paar Gedichte.“

Das genau hatte ich gerade vorschlagen wollen. Die vereinbarte Auswahl der Gedichte ist auf einem Fax festgehalten. Er blättert sie sich aus seinen Gedichtbänden herbei. Zu Beginn „Berlin. Sublunar.“ und „h. selbst-portrait von hinten“. Die Prosa hat ihm Hals und Hirn für die Lyrik freigefegt. Wenn die Prosatexte ihm Pflicht gewesen zu sein schienen, zeigt sich die Lyrik nun umso deutlicher als Kür. Hilbig, der aus prosaischer Asche entstiegene Phönix. Aus der Asche all seiner verheizten Tage, die so vertan nicht gewesen sein mochten, denn so erwuchs sein dichterisches Genie. Klar, rhythmisch balanciert und sehr transparent spricht er die Gedichte aufs digitale Magnetband. In der Studiostille dazwischen, wenn er die Zeilen vor dem Sprechen noch mal überfliegt, hört man sein schweres keuchendes Atmen, wähnt seinen Pulsschlag zu vernehmen. Beinahe jedes Gedicht ein Meisterwerk, ein eigener Kosmos. Wenn man sie aus seinem Munde hört, entfalten sie Landschaften, Gefühle und Gedankenkaskaden, gewinnt man eine Ahnung, über welch uferlosen Wortschatz Hilbig verfügt und wie treffend und verblüffend er verschollen geglaubte, von ihm eigens geborgene Worte zu setzen versteht.

Diese Ernte aus vier Jahrzehnten Dichtung, „selbst-portrait“ stammt von 1966, da war er 25, gibt ihm spürbar Wind unter die Flügel. Nach der ersten Staffel Lyrik berlinert er uns beiden hinter dem Studiofenster beinahe übermütig zu: „Also, die Gedichte gehen heute besser, wa ...?!“

Spontan schlägt er zusätzliche Gedichte vor. „kühle ode“ war nicht aufgelistet. Nehmen wir natürlich auf. „geste“ würde er gerne noch lesen. Seine Stimme ist jetzt in guter Verfassung. Warm und ruhig. Ich sage ihm das. „Ich arbeite mich langsam ein“, erwidert er und muss dabei lachen.

Was bei der Wortregie fürs Radio sonst von Bedeutung ist, dass man den Sprecher ermuntert, bestimmte Passagen energischer oder intimer zu nehmen – all diese Gestaltungshinweise sind bei Hilbig von vornherein deplaziert. Dafür sind die Texte viel zu genau gearbeitet. Dafür kennt sich keiner in ihnen besser aus als er selber. Ihn wie bei Schauspielern üblich zu animieren, einen Text probeweise in mehreren Varianten zu sprechen, verbietet sich. Für Hilbig wäre mir das einer Aufforderung zum Verrat an seiner Dichtung gleichgekommen. Bei Aufnahmen solcher Autoren kann ein Regisseur eigentlich nur eines bieten – ein ruhiger, verlässlicher Ansprechpunkt zu sein. Ihm vertrauen zu können, wird zur alles entscheidenden Größe.

Lediglich einmal, in einer Blätter- und Hustepause, merke ich an, dass es jetzt bei der Lyrik womöglich ratsam sei, die Sprachmelodie am Vers-Ende auch hin und wieder tatsächlich zu senken, also statt unsichtbarer Kommata auch bewusst einen Punkt zu sprechen. Es bleibt unklar, ob ihn dieser Hinweis aus dem vermaledeiten Kommandolautsprecher erreicht.

Bislang hörten wir Gedichte, die er sich von der Liste pickte. Auch wie er sie gedruckt in den Bänden auffinden konnte. Nun rufe ich die Titel auf, die uns noch fehlen. Zuvorderst mein Lieblingsgedicht „episode“. Jene genialen Zeilen über die unerhörte Begebenheit, als ihm im Heizungskeller ein grüner Fasan begegnet, der mit leuchtend rot gefiedertem Hals auf dem Gipfel des Brikett-Haufens vor ihm stolziert.

Damals heizte Hilbig in Mumsdorf-Wuitz im sogenannten Betriebsteil 6 der Maschinenfabirk nahe dem gleichnamigen Haltepunkt der Deutschen Reichsbahn auf der Strecke von Meuselwitz nach Zeitz, wo man außerhalb der Schichtwechsel nur auf beim Schaffner vorgebrachten Haltewunsch aus dem Zug steigen konnte. Ich kannte diesen Haltepunkt und das Prozedere, weil ich im Juni 1976 eine Veranstaltung des Leipziger Poetenklubs besuchte und danach wieder in besagtes Arbeitslager zurück musste. Hilbig, der in einem anderen Leipziger Zirkel Mitglied war, fuhr oft zwischen Meuselwitz und Leipzig hin und her, was mit der Bahn durch das in Altenburg nötige Umsteigen umständlich war. Als ich später häufig meine Freundin Marion in Meuselwitz besuche, kann ich ein Lied davon singen. Meuselwitz hat seine direkte Schienenverbindung nach Leipzig in den 60er Jahren durch riesige Tagebau-Erschließungen bei Groitzsch und Zwenkau eingebüßt und wird mit Autobussen des VEB Kraftverkehrs vom Leipziger Hauptbahnhof aus angefahren. Diese Fernlinie 412 hat den Vorteil, dass man durchfährt und das Umsteigen nicht verschlafen kann. Sie kurvt aber eine Stunde lang auf einer schmalen, sich oft ändernden Straßenführung, die sich zwischen den Tagebauen und über Lucka schlängelt. Aber manche Leute vertragen das lange Gekutsche in den stickigen, schaukelnden Ikarus-Bussen von vornherein nicht.

Die dritte Pause gönnen wir uns ausgiebiger als nur auf zwei Zigarettenlängen. Wir gehen nach draußen aufs Gelände und setzen uns ans Spreeufer, wo die obligatorische Anekdote fällig wird, wonach man in den sechziger Jahren auf der gegenüberliegenden Seite in einer Kneipe in Plänterwald einem Kerl aus Sachsen am Ende eines durchzechten Abends weisgemacht hatte, dass es zwar schwierig sei, die drübige Uferbefestigung zu erklimmen, aber wenn er das schaffe, brauchte er hier nur die Spree zu durchschwimmen und wäre im Westen. Der Mann ließ sich die einmalige Chance nicht entgehen. Er schwamm, betrat, hier auf dem Gelände angelangt, triefend nass die nächtliche Kantine und rief: „Leute, ich habs geschafft, ich hab die Kommunisten hinter mir!“. Nicht ahnend, dass die rundum geöffnete Imbissversorgung nachts auch von vielen Besatzungen der VP-Streifenwagen genutzt wurde. Dieses schräge Zeugnis Ostberliner Gastfreundschaft bringt Hilbig, der die Ufermauer taxiert, tatsächlich zum Lachen.

Peter Kainz und ich hatten hier im Funkhaus Nalepastraße die letzten zehn Jahre des DDR-Hörspiels beruflich begleitet. In Hunderten von Nachtproduktionen, von 22 Uhr bis 4 Uhr in der Frühe – er als Toningenieur, ich als Regieassistent und Dramaturg. Wir erzählen von Franz Ehrlich, dem großartigen Bauhaus-Architekten der Gebäude, und machen für Wolfgang Hilbig eine kleine Führung durchs Hörspielstudio. Demonstrieren die Aufnahmeräume verschiedener Akustik, die attrappenartigen Requisten zur Geräusch-Erzeugung bis hin zum „Schalltoten“, dem nach allen Seiten massiv gedämpften reflektionsarmen Raum, dessen akustisch staubtrockner Charakter einen Ohrendruck entstehen lässt, wenn man ihn betritt und wie aus Zeit und Raum zu fallen glaubt.

Schließlich nimmt Hilbig wieder an dem Tisch vor seinen Büchern und Typoskripten Platz, um den Rest der geplanten Aufnahmen hinter sich zu bringen. Es sei ein Bauhaus-Tisch, ebenfalls von Franz Ehrlich entworfen, an dem er sitze, muss er sich von uns beiden 'Radioten' belehren lassen. Naja. Es perlt an ihm und an seinen Texten tonlos ab.

Außerhalb der vorbereiteten Titel bietet Hilbig einen weiteren, noch nicht veröffentlichten Text an. „Der Leser“ heißt er. Dann kehren wir zur Lyrik zurück. „trauer. braun und blau“ ist noch auf unserer Kladde.

„Oh“, entfährt es Hilbig, als ich ihn darum bitte, „hoffentlich krieg ich das hin“, und sein Geisterlautsprecher bleibt stumm von unserer Verblüffung. „Das habe ich nämlich noch nie gelesen“, fügt er an. Dass es tatsächlich von ihm noch nie vorgetragene Gedichte gibt, ist angesichts Hunderter von privaten und offiziellen Lesungen, die er in seinem Leben absolviert hat, eine seltsame Neuigkeit. Dabei stammt „trauer. braun und blau“ aus dem Jahr 1967.

„Aber ich kann's ja versuchen“, beruhigt er uns und liest.

„Das war doch sehr schön“, bescheinige ich ihm. So schön, dass das Hörbuchs später mit diesem Gedicht beginnen wird.

„Ich staune selber“, hören wir ihn sagen. Und das ist bei ihm keine Koketterie.

Ohne dass wir gesondert darauf eingehen, zeigt sich nun, dass das Senken seiner Stimme dem Ende ausgewählter Zeilen eine willkommene Erdung verschafft. Dem Impetus seiner Lesung überhaupt.

Am Ende des Termins nehmen wir „Novemberabend“ auf und kommen auf die Meuselwitzer Jugendzeit in der Rudolf-Breitscheid-Straße 19b zurück. Kein Fremdeln scheint mehr im Raum zu sein. Vor als auch hinter den Scheiben des Studiofensters. Hilbig agiert, als läse er beinahe jede Woche in ein Rundfunkmikrofon und lässt mit der Zärtlichkeit und Arglist seiner Worte Imaginationen entstehen, die von seinem Sprechertisch durch das Mikrofon und Kabel elektrisch in den Regieraum fließen, wo sie in unseren Köpfen Entzücken und Grauen gleichermaßen erzeugen.

Gegen 17 Uhr verlassen wir das Studiogelände. Hilbig spürbar erleichtert. Ich von aller Anspannung ziemlich durch den Wind. Zwar glücklich, die zwei DAT-Kassetten mit den 20 Gedichten und vier Prosastücken in der Tasche zu haben, in Gedanken aber bei dem Problem, wie man das alles für das Hörbuch zu einem Master-Band zusammenfügen soll. Peter Kainz völlig euphorisch, diesen seltsamen, berühmten Dichter aufgenommen und erlebt zu haben – den Büchner-Preisträger 2002, der in einem viertel Jahr über alle Medien laufen wird.

Von Hilbigs selig gequalmten Zigaretten der Rückfahrt benebelt, grüble ich über die Hörbuch-Fassung nach. Diese Auswahl in eine schlüssige Abfolge zu bringen, wird sowohl inhaltlich als auch durch den in Nuancen verschiedenen Gestus der einzelne Aufnahmen bestimmt werden. Wobei sich ein klares Grundgerüst abzeichnet: Der Titeltext „Der Geruch der Bücher“ wird im Goldenen Schnitt des Gesamtablaufs, etwa zu Beginn der letzten Drittels, platziert werden müssen. Die beiden weiteren Prosatexte „Der Durst“ und „Novemberabend“ in sinnvollen Abständen davor. „Novemberabend“, durch den Kindheitsbezug und durch seine elementaren, naiven Wahrnehmungen, früher als „Der Durst“, dicht nach dem eigentlichen Beginn der CD, an dem zwei oder drei besonders gelungene Gedicht-Aufnahmen stehen werden. Abfolge und Schnitt der Gedicht- und Prosaaufnahmen waren nicht das Problem.

Dagegen sperrte sich in mir die scheinbar unumgehbare Option, alle diese einzelne Stücke mit den üblichen zwei Sekunden Stumm-Pausen für die Tracksetzung simpel und perlenkettenartig schnöde aufeinander folgen zu lassen. Wie auf einer Sprechplatte mit Lyrik von Schiller, Heine oder Gottfried Benn. Das will mir zu diesem aus aller Art brechenden unkonventionellen Mann wie Wolfgang Hilbig überhaupt nicht passen. Und Musik – ob extra komponierte oder bereits vorliegende – scheidet für mich auch aus. Sie mag noch so reduziert und minimalistisch beschaffen sein – sie würde zwangsläufig immer alles mit einer letztlich doch interpretierenden Folie färben und verengen.

So komme ich auf akustische Atmosphären und Geräusche – jene, die Hilbigs Meuselwitzer Lebensweg vierzig Jahre lang überwölkten. Aber diese Geräusche der Tagebaue, Bagger, Förderbänder und Abraumzüge sind in keiner der am Studiomarkt präsenten digitalen Geräusch-Datenbanken für Filmsynchronisation und Hörspielproduktion vorhanden. Auch jene industriegetauchten Außenatmosphären der rumorenden Nächte um die Meuselwitze Betriebe und Rangiergleise nicht.

Ich durchforste die Geräusch-Aufnahmen, die seit den 50er Jahren in verdreckten Bandschachteln auf schiefen Regalböden in einer Dachkammer des alten Leipziger Funkhauses geschmachtetet hatten und die ich von einem Tontechniker digital umzeichnen ließ.

Im untergegangenen Land des Aluminiumsgeldes hatte die Darstellung der Arbeitswelt hoch im Kurs gestanden. Viele der hier damals entstandenen Hörspiele handelten von Menschen, die in Maschinenfabriken, Gießereien, auf Baustellen, Güterbahnhöfen, in Bergwerken oder Tagebauen arbeiteten. Und um deren proletarische Geschichten zu erzählen, brauchte man Geräusch-Aufnahmen dieser so unattraktiv lärmenden Sphären der Werktätigen.

Im privaten Leipziger Studio von Matthias Seymer, dem Techniker, der ein Großteil dieser mit 38 Zentimetern pro Sekunde am Tonkopf entlanglaufenden Geräuschbänder digitalisiert hatte, wird das Master für das Hilbig-Hörbuch produziert. Hier stehen wir nicht unter dem Zeitdruck, dem die damals voll ausgelasteten MDR-Studios ausgesetzt sind, hier haben wir für den Feinschnitt der Wortaufnahme und das Abmischen der kurzen Geräusch-Collagen die nötige Abgeschiedenheit und Konzentration.

Wenige Tage später gebe ich die Rahmendaten und Stoppzeiten für die 21 Tracks per Mail an den Audio-Verlag durch und übermittle den Text, den Ludger Bült auf der Basis seines Interviews für das Booklet verfasst hat. Er hat ihn mit dem Hilbig-Zitat getitelt: „Jeder Text ist auch ein Rechtfertigungsversuch“. Am 6. August 2002 geht das Master-Band per Kurier ab.

Als das grafische Finish des Digipacks, also der Klapphülle für die CD, übermittelt wird, bin ich schockiert. Das vom DAV beauftragte Grafikatelier, das bereits viele ausgesprochen gelungene Hörbuchcover kreierte, hatte des Guten zu viel getan und für das Hilbig-Hörbuch samt Booklet eine Farbgestaltung designt, die sich – hoch lebe der Analogschluss „dem Ost-Autor ein Ost-Gewand“ farblich an das profan graue DDR-KONSUM-Packpapier anlehnt. Das soll originell und stylisch sein, löst aber bei mir eine Beschimpfungskanonade aus. Eigentlich hätte ich nur Mitspracherecht für das grafische Einbinden des MDR-Logos gehabt, aber mein Gemecker wird erhört. Die Abbildungen und Texte sind schließlich auf dunkelblaue bzw. senffarbene Fonds platziert worden. Das Booklet überzeugt auch mit seltenen Hilbig-Fotos.

Als ich 19 Jahre nach dem Hörbuch für diese von Volker Hanisch angeregten Erinnerungen die beiden ungeschnittenen Digital-Kassetten des Studiotermins hervorhole, wird mir klar, dass sie auch noch Aufnahmen von drei Texten enthalten, die damals gar nicht auf die mit 79 Minuten limitierte CD gelangen konnten, weil durch Hilbig spontan ergänzte Texte dazugekommen waren und letztlich mehr Material vorlag als unterzubringen war. Im Jahr von Hilbigs 80. Geburtstag sind diese drei Audios mit Lesungen von „geste“, „Der Leser“ und „gewebe“ auf der Homepage der Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft öffentlich zugänglich gemacht worden.

Seit dem Erscheinen des Hörbuchs im September 2002 gab es auch Zeiten, da reuten mich die von mir eingefügten Geräuscheinsprengsel zwischen Hilbigs Texten. Da erschienen sie mir zu nah, zu direkt. Auch weil es mich ärgerte, dass der erläuternde Satz keinen Eingang ins booklet gefunden hatte. Lange hatte ich an ihm gefeilt: „Die zwischen die Texte gefügten Klangflächen zitieren Geräusche und Atmosphären der industriellen Ära des sächsischen Braunkohlereviers mit seinen Tagebauzügen, Abraumbaggern, Brikettfabriken, Kohlebunkern und Kraftwerken.“ Inzwischen hab ich meinen Frieden mit ihnen gemacht, inzwischen scheinen sie mir tatsächlich als die atmosphärische Entsprechung, die mir ehedem während der verqualmten Heimfahrt vom Studio vorschwebte.

Hilbig ist an jenem Montag, dem 22. Juli 2002, vor dem Haus Metzer Straße 2, wo im Erdgeschossladen der „Club Madame“, ein auf Ostberlins Seite noch seltener Puff residierte, aus meinem Auto ausgestiegen und hinter der Haustür wieder verschwunden.

- Wolfgang Hilbig, DER GERUCH DER BÜCHER, Prosa und Gedichte, Mit Wolfgang Hilbig

Auswahl: Wolfgang Hilbig und Matthias Thalheim, Ton: Peter Kainz und Matthias Seymer,

Redaktion und Regie: Matthias Thalheim

1 CD • ISBN 3-89813-223-4 • 14,95 €, P & © 2002 MDR KULTUR/ Der Audio Verlag GmbH

78'16“ • 21 Tracks • hr2-Hörbuch-Bestenliste, Dezember 2002

Das Hörbuch enthält: trauer. braun und blau (1967), die gewichte (1977), Novemberabend (1987), Blicklose Uhr (2000), das meer in sachsen (1977), das ende der jugend (1970), Der Durst (1972), Aqua alba (2000), minuten und möglichkeiten (1967), bahnhof (1968), episode (1977), leben (1967), kühle ode (1967), Der Geruch der Bücher (1994), Berlin. Sublunar (1994), tod und toilettenseife (1966), fragwürdige rückkehr (altes kesselhaus) (1970), Meerlärm in der Küche (1999), die ruhe auf der flucht (1985), h. selbst-portrait von hinten (1966)